Plus de la moitié de la population de l’Inuit Nunangat vit dans des logements surpeuplés, une réalité aux

conséquences dévastatrices sur leur qualité de vie et leur santé mentale. Malgré des investissements

récents, les progrès sont lents, freinés par la complexité de construire des logements en région éloignée

et l’isolement des communautés.

Le surpeuplement représente une forme d’itinérance déguisée et plonge de nombreuses familles dans une précarité permanente. Karine Perreault, membre du Centre de recherche en santé publique (CReSP), le confirme :

« Le surpeuplement, c’est de l’itinérance. »

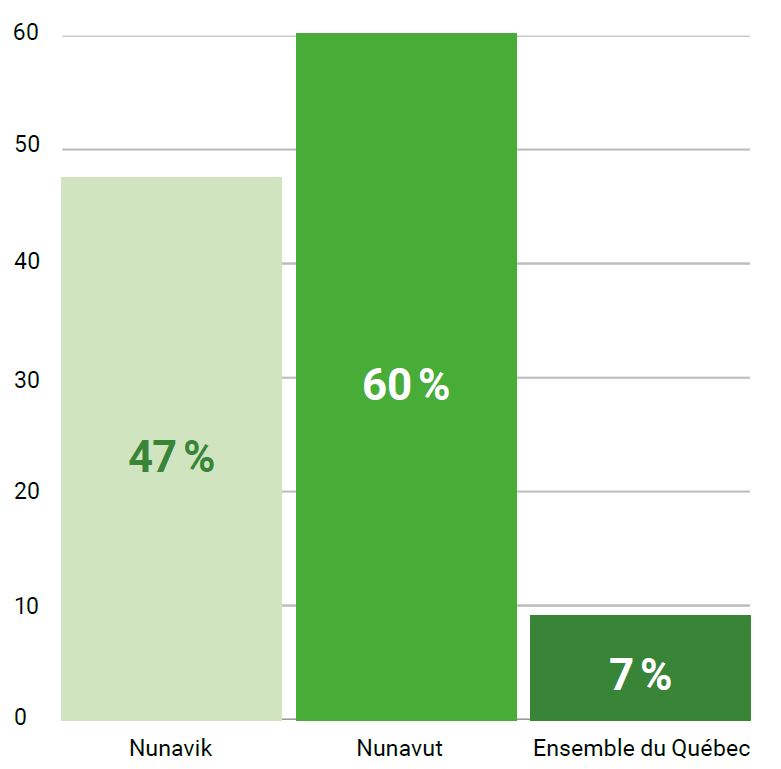

Ses recherches explorent l’impact des conditions de logement sur la santé mentale et le bien-être des familles du Nunavut et du Nunavik, deux régions inuites où la crise du logement est la plus sévère au Canada. Au Nunavik, 47 % de la population vit dans des situations de surpeuplement1, alors que pour l’ensemble du Québec, le taux observé n’est que de 7 %2.

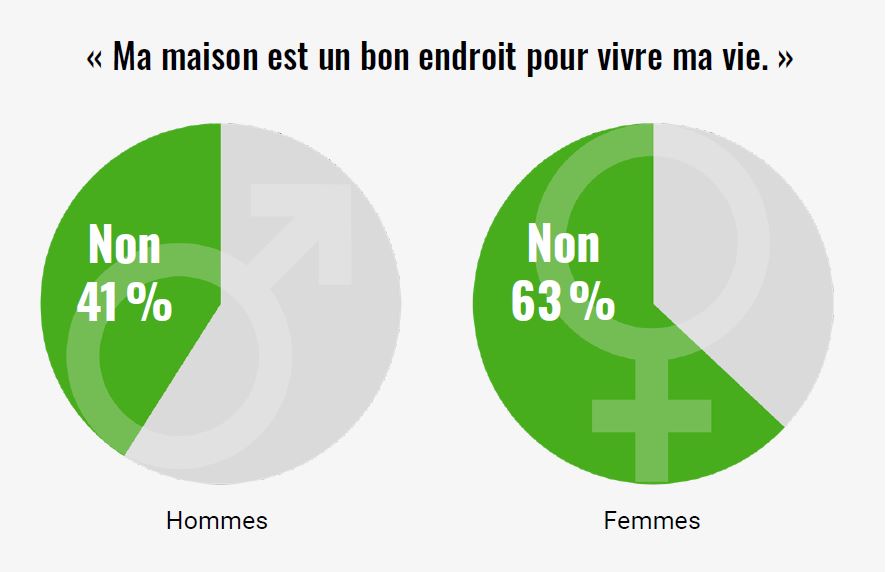

Les effets du surpeuplement sur la santé psychologique sont incontestables. Le stress généré par la cohabitation dans les espaces restreints, un mauvais sommeil et un manque d’intimité, entre autres, contribue à des relations familiales tendues.

Selon Statistique Canada, un logement est considéré comme surpeuplé s’il comprend plus d’une personne par pièce. Par exemple, dans un 4 pièces et demie, il ne devrait pas y avoir plus de 4 personnes.

Itinérance cachée

Le manque de logements adéquats et les longues listes d’attente forcent de nombreux Inuit à vivre temporairement chez des ami.e.s ou des membres de la famille. Ce phénomène aggrave le surpeuplement et alimente l’itinérance cachée.

Selon Karine Perreault, plusieurs passent de sofa en sofa (couchsurfing), dans l’espoir de trouver un toit pour la nuit. « C’est une réalité qui touche tout le monde, affirme-t-elle. Même les gens qui ne sont pas en situation de surpeuplement sont concernés, parce que dans certains cas, ils se sentent contraints d’accueillir leurs proches par solidarité. Le sentiment d’impuissance général est grand. »

⮕ UN INUK, DES INUIT

L’Office québécois de la langue française accepte le nom singulier Inuk et sa forme plurielle Inuit (sans le « s »). Cette distinction entre le singulier et le pluriel reprend celle qui

se trouve en inuktitut, la langue inuite3.

Être soi-même

Les répercussions du surpeuplement vont au-delà de la santé mentale : elles affectent également l’éducation des jeunes. L’absence d’un environnement propice à l’étude nuit à la concentration et au rendement scolaire.

Les adultes, quant à eux, subissent « l’insécurité existentielle ». Dans sa thèse de doctorat, Karine Perreault décrit ce phénomène comme une incapacité à se réaliser pleinement et à assumer des

rôles sociaux valorisés par la culture.

« Presque 100 % des gens qui ont finalement obtenu un logement social m’ont confié que l’impact le plus significatif de ce changement sur leur vie, c’est qu’ils ont enfin trouvé un endroit où être eux-mêmes »,

révèle-t-elle.

Le relogement offre aussi une plus grande liberté dans les choix de vie, tels que se marier et agrandir la famille, et un meilleur contrôle sur les routines quotidiennes ainsi que sur l’éducation des enfants. La diminution des contraintes liées au surpeuplement améliore la santé psychologique en permettant de se «créer un chez-soi».

Besoins urgents

L’Arctique canadien a actuellement besoin de plusieurs milliers de logements sociaux supplémentaires. Malgré les derniers investissements publics, les défis demeurent immenses.

« Les solutions doivent être proportionnelles au problème », plaide Karine Perreault. Pour elle, il est impératif de mettre en place un plan d’investissement massif et de prendre un plus grand engagement politique.

Le droit à un logement décent est inscrit dans la Loi sur la stratégie nationale sur le logement de 2019, qui reconnaît explicitement l’accès à un logement convenable comme un droit fondamental de la personne.

« Le statu quo est difficilement envisageable, il faut garder espoir », conclut l’étudiante du CReSP.

LES DÉTAILS…

Pour en savoir plus : Perreault, K., Riva, M. et Potvin, L. (mars 2025). Comment les conditions de logement influent-elles sur la santé psychologique et le bien-être d’adultes inuits et de leur famille? Lumière sur la recherche au CReSP, no 5.

- Statistique Canada. (2022). Les conditions de logement des Premières Nations, des Métis et

des Inuit au Canada selon les données du recensement de 2021. ↩︎ - Indice du logement locatif canadien. Mis à jour avec les données du recensement canadien

de 2021. Profil autochtone. ↩︎ - Office québécois de la langue française. (2022). « Désignations des peuples autochtones ».

Banque de dépannage linguistique. ↩︎ - Perreault, K. (2023). Impacts des conditions de logement sur la santé psychologique et le

bien-être d’adultes inuits au Nunavut et au Nunavik : une intervention de relogement issue

d’investissements publics dans la construction et la rénovation de logements sociaux. Thèse

de doctorat, Université de Montréal, p. 83. ↩︎