Peut-on encore parler des nouveaux visages de l’itinérance? « Je n’en suis pas certaine, car ça fait

30 ans qu’on en parle », tranche Carolyne Grimard, chercheuse au Centre de recherche de Montréal

sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS).

L’itinérance visible a bondi de 33 % à Montréal et de 44 %1 au Québec ces dernières années, reflet d’une

crise où pauvreté, problèmes de santé mentale et filet social défaillant s’entrecroisent.

Derrière les statistiques se cache avant tout une multitude d’histoires humaines. S’il est difficile de tracer un profil type, la chercheuse croit que les personnes en situation d’itinérance partagent certaines caractéristiques communes auxquelles de nombreuses nuances s’ajoutent.

Elles ont souvent en commun d’avoir connu des expériences d’adversité pendant la petite enfance et ont parfois des liens fragiles avec les institutions sociales (centres jeunesse, établissements carcéraux, hôpitaux, etc.). Ensuite, elles ont vécu et vivent encore de nombreuses ruptures, ce qui a un impact généralement négatif sur la fabrique de liens sociaux. Plusieurs d’entre elles se heurtent à la complexité du système de santé et des services sociaux, ont de la difficulté à trouver de l’aide ou ont rencontré tellement de barrières à l’accès qu’elles sont souvent méfiantes des services offerts.

Parfois, une situation d’itinérance survient après une cascade de ruptures avec la famille et le réseau social. D’autres fois, cela survient en raison de la discrimination, du racisme ou de problèmes de santé mentale et de dépendances qui rendent les personnes plus vulnérables. Les cas de figure sont nombreux. À cela s’ajoutent les trous dans les filets de sécurité structuraux : manque de ressources et de services, absence de logement social, difficile accès au logement abordable, absence d’accompagnement lors des transitions, financement insuffisant, etc.

L’homme ou la femme d’affaires qui se retrouve à la rue, je ne l’ai pas encore rencontré dans le cadre de mes recherches.

– Carolyne Grimard

Difficiles enjeux de cohabitation

L’itinérance dérange, questionne et quelquefois divise. Pourtant, selon Carolyne Grimard, mieux se connaître sert à briser les préjugés. « Plus des populations qui n’ont pas l’habitude de se croiser se rencontrent, plus cela permet de démystifier des choses. Les citoyens et citoyennes domiciliés ne seront pas nécessairement d’accord avec la présence de l’itinérance dans leur quartier, mais ils et elles comprendront plus ce que vivent les personnes qui sont dans cette situation », insiste-t-elle. La recherche doit jouer son rôle de vulgarisation, tout en contrant la désinformation et en faisant entendre les voix moins entendues, voire à tenir une posture de médiation.

La présence des centres de consommation supervisée fait l’objet d’une forte réticence. « Il faut promouvoir le facteur de protection joué par ces lieux essentiels », souligne la chercheuse. Les populations qui prennent des drogues de rue sont de plus en plus fragilisées, la crise des surdoses

est majeure. La qualité des drogues s’est détériorée, les personnes deviennent rapidement dépendantes, souvent malgré elles, et avec peu de moyens pour s’en sortir. « On voit une grande frilosité autour des centres de consommation, mais ils sont toujours accompagnés par plus d’intervention, plus de sécurité et plus de contrôle des effets négatifs. Tout le quartier est plus sécuritaire. Si ces lieux disparaissent, les personnes iront consommer ailleurs et laisseront peut-être plus facilement leur matériel dans l’espace public », ajoute-t-elle.

Bonifier les ressources

Il devient urgent de répondre à la crise du logement, de développer un programme de logement social et d’y mettre les ressources. On constate d’importantes ruptures dans l’offre de services en itinérance, notamment entre l’hébergement et le logement. On ne peut qu’observer le sous-financement des organismes communautaires qui jouent un rôle clé sur le terrain. Dans les cinq dernières années, les enjeux de financement ont induit une sorte de compétition involontaire entre la recherche et les milieux communautaires. « La recherche reste essentielle, mais il faut soutenir davantage les

organismes, experts des populations vulnérables », conclut Carolyne Grimard.

Coordination des services en itinérance

Identifier les meilleures pratiques

Comment peut-on mieux aider les personnes en situation d’itinérance? Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) veut structurer un accès coordonné aux services à l’échelle du Québec. À cette fin, il a mandaté l’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention (UETMI), en collaboration avec le CREMIS, pour identifier les meilleures pratiques. À partir d’une analyse rigoureuse de milliers de documents et de l’expertise des milieux, cette évaluation vise à éclairer les décisions gouvernementales et à bâtir un modèle efficace, adapté aux réalités régionales.

L’évaluation est menée par Natasha Dugal et Roua Walha, de l’UETMI, sous la coordination scientifique d’Isabelle Linteau. Une experte de contenu et membre du CREMIS, Carolyne Grimard, collabore au projet.

Qu’est-ce qu’un accès coordonné?2

Un accès coordonné est un moyen d’assurer l’uniformité du processus par lequel les personnes en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance ont accès à un logement et à des services dans une région donnée. Plusieurs villes et communautés ont déjà mis sur pied leur propre système de coordination, tantôt axé sur le logement, tantôt sur l’hébergement.

Le MSSS cherche à se doter de lignes directrices pour organiser les services dans l’ensemble du Québec. Il s’agit de savoir ce qui est applicable et acceptable pour la province.

Évaluation fondée sur une démarche rigoureuse

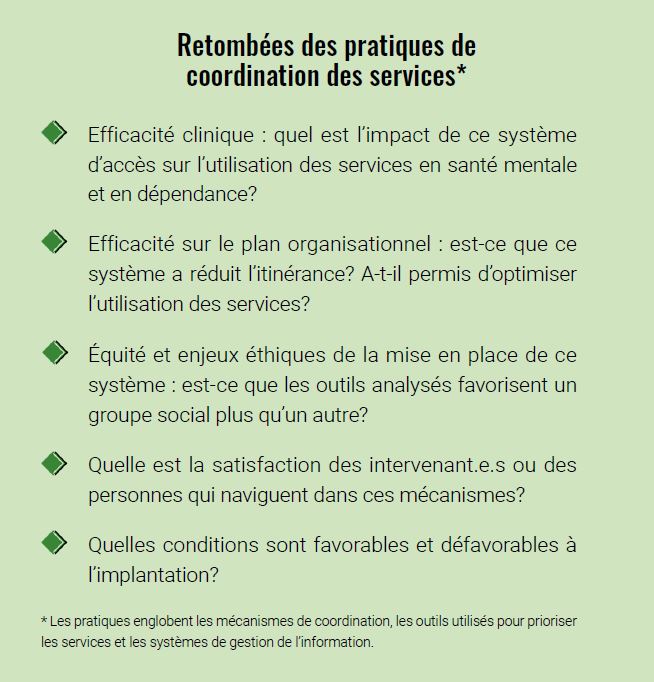

À partir de la démarche rigoureuse de toute évaluation des technologies et des modes d’intervention (ETMI), Natasha Dugal et Roua Walha ont constitué un corpus de plus de 4 200 articles liés au sujet, avec le soutien de bibliothécaires du CCSMTL. Des textes tirés de la littérature grise (rapports de recherche ou gouvernementaux, guides de pratique, etc.) s’ajoutent à l’ensemble. « Notre objectif est d’obtenir un portrait le plus exhaustif possible des mécanismes d’accès coordonnés qui existent », précise Natasha Dugal. La trentaine de textes retenus feront l’objet d’une analyse de crédibilité avant que des données probantes en soient extraites. Celles-ci seront ensuite croisées avec des éléments contextuels et des avis de spécialistes de divers milieux (communautaire, institutionnel et municipal). « La beauté de cette démarche, dit Carolyne Grimard, c’est qu’elle offre une vision élargie de ce qui se fait dans le monde, afin d’identifier les pratiques les plus efficaces. »

L’équipe vise à évaluer les meilleures pratiques pour la coordination des services sous divers aspects tout en tenant compte des besoins des milieux. Ses recommandations seront déposées à l’été 2026. Avec cet éclairage rigoureux, le MSSS pourra structurer une offre de services qui tient compte des besoins des personnes en situation d’itinérance et de la diversité régionale.