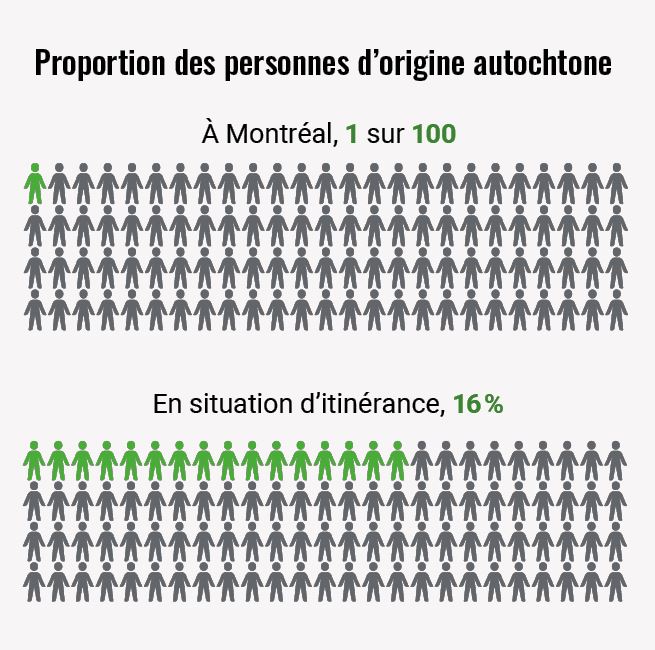

Bien qu’ils ne représentent que 1,1 % de la population montréalaise, les peuples autochtones comptent pour environ 16 % des personnes en situation d’itinérance1. Une surreprésentation qui témoigne d’une précarité alarmante, amplifiée par la crise du logement. Mais au-delà des chiffres, cette réalité s’enracine dans des blessures profondes : héritage colonial, traumatismes intergénérationnels, pauvreté systémique, surpeuplement, problèmes de santé mentale… Autant d’obstacles qui rendent l’accès aux soins et à un toit encore plus difficile pour cette communauté déjà vulnérable.

Le manque de places dans les refuges, préoccupant avant la pandémie, s’est aggravé depuis 2020. Pour répondre à ce besoin urgent, l’organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ), en partenariat avec le service de médecine des toxicomanies du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), a lancé un programme de gestion de la consommation d’alcool (PGA).

Unique au Québec, ce programme suit une approche de réduction des méfaits en offrant des doses régulées d’alcool tout au long de la journée. Il vise à limiter les impacts négatifs de la consommation chez les membres de la communauté en combinant hébergement à long terme et soins adaptés. Ancré dans la culture autochtone, il propose un milieu sécuritaire où les consommations alcoolisées sont encadrées par un plan médical structuré.

Approche humaine

La Dre Stéphanie Marsan, chercheuse à l’Institut universitaire sur les dépendances (IUD) et au Centre de recherche du CHUM, ainsi que cheffe du service de médecine des toxicomanies au CHUM, souligne l’approche pragmatique du programme.

« L’hébergement offert par le PGA se distingue des refuges traditionnels qui, pour la plupart, interdisent l’accès aux personnes intoxiquées et proscrivent la consommation d’alcool sur place, explique-t-elle. C’est très novateur, ça vient combler un vide dans les services. L’abstinence, ce n’est pas réaliste pour tout le monde. »

Le programme propose un hébergement communautaire, avec des chambres individuelles et des espaces partagés encourageant les échanges. « On crée un environnement familial qui renforce le sentiment d’appartenance », précise la médecin.

Les participant.e.s sont soutenus par des intervenant.e.s et une équipe médicale qui supervisent leur consommation et qui les accompagnent au quotidien. Ce cadre favorise la confiance envers le personnel soignant et le système de la santé, essentielle pour le traitement de leurs problèmes de santé chroniques.

Comme le note la Dre Marsan, ceux qui auparavant se rendaient à l’urgence et refusaient les soins sont désormais souvent prêts à être hospitalisés lorsque nécessaire : « Ce changement dans leur parcours de soins est significatif, il est énorme. »

Des résultats frappants

Rossio Motta-Ochoa, également chercheuse à l’IUD, évalue de son côté la faisabilité du programme et documente l’expérience des participants.

On remarque que les gens réduisent leur consommation de manière substantielle, certains allant

même jusqu’à arrêter complètement. Dans la rue, il y a des gens qui buvaient entre 50 et 60

consommations par jour et qui, maintenant, en prennent moins de 18.

– Rossio Motta-Ochoa

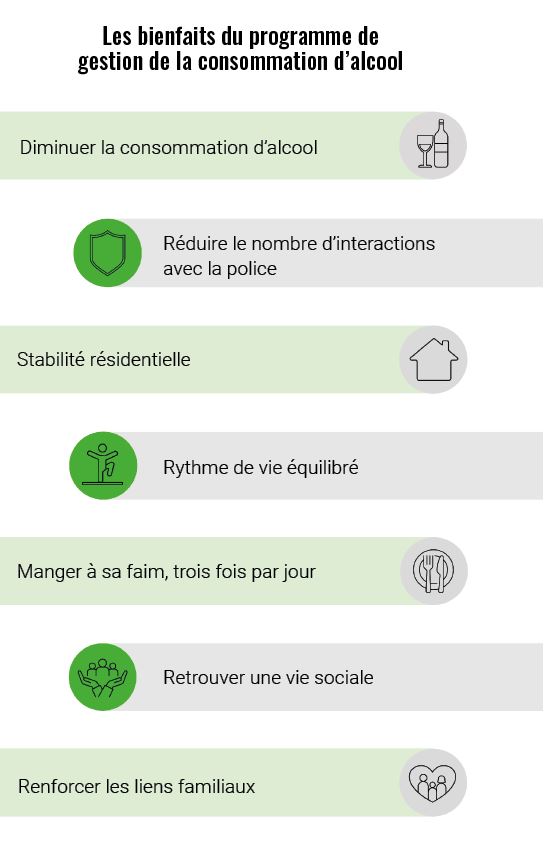

Les deux chercheuses sont unanimes : les bienfaits vont bien au-delà de la consommation d’alcool. Une diminution des interactions avec la police et une stabilité accrue du logement sont observées. Tout est en place pour que les participant.e.s retrouvent également un rythme de vie équilibré, avec trois repas par jour, un toit, une vie sociale, et parfois, des liens familiaux renforcés. « Je me souviendrai toujours d’un

résident qui m’a confié qu’il n’avait jamais aussi bien dormi que depuis son arrivée au programme,

car il se sentait enfin en sécurité », partage Stéphanie Marsan.

Modèle à reproduire

Le programme ne se limite pas qu’à des bénéfices humains. Selon la Dre Marsan, il génère également des économies pour les systèmes de santé et judiciaire en misant sur un accompagnement adapté. Une approche qui pourrait s’imposer comme une solution durable et moins coûteuse pour la société.

Avec ses résultats encourageants, l’initiative de PAQ ouvre la voie à de nouvelles stratégies dans la lutte contre l’itinérance dans la province. « Ce programme fait ses preuves. Il serait souhaitable de le développer davantage dans d’autres villes du Québec où les personnes autochtones en situation d’itinérance sont prévalentes, ainsi qu’au sein des communautés autochtones elles-mêmes. C’est un pro- gramme qui pourrait être bénéfique non seulement pour la communauté autochtone, mais aussi pour l’ensemble des personnes en situation d’itinérance », conclut Rossio Motta-Ochoa.

LES DÉTAILS…

Rossio Motto-Ochoa, chercheuse principale

Projet : Documenter la mise en oeuvre et la factibilité des programmes de gestion de la consommation d’alcool (PGA) pour des personnes autochtones en situation d’itinérance, financement du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2024-2028.

Pour en savoir plus : iud.quebec

- Seltz, L. et Roussopoulos, D. (2020). Montréal Homelessness & Indigenous Housing. A Policy

Report with Recommendations for Action. Milton-Parc Citizens Committe, p. 10. ↩︎