Perdre un membre, c’est perdre une partie de soi. Pour une personne en situation d’itinérance, c’est un fardeau de plus sur des épaules déjà fragiles. Chaque déplacement devient un obstacle, chaque geste du quotidien, une épreuve. « Les défis sont proportionnels à la complexité de leur réalité », constate Marie-Claude Poulin, physiothérapeute au programme amputations et blessures orthopédiques graves

de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal (IRGLM).

Evencia Emilus, sa collègue travailleuse sociale, rappelle l’objectif du programme : le retour à domicile. Mais comment envisager un « retour à domicile » pour une personne qui n’en a pas? Cette transition difficile suscite de nombreuses questions éthiques, mais aussi structurelles. Comment préparer la sortie d’une personne amputée en situation résidentielle précaire? Comment veiller à ce qu’elle puisse prendre soin de son membre amputé si elle est en situation d’itinérance? Pourra-t-on lui trouver un hébergement temporaire accessible et adapté à sa nouvelle condition?

Laboratoire vivant

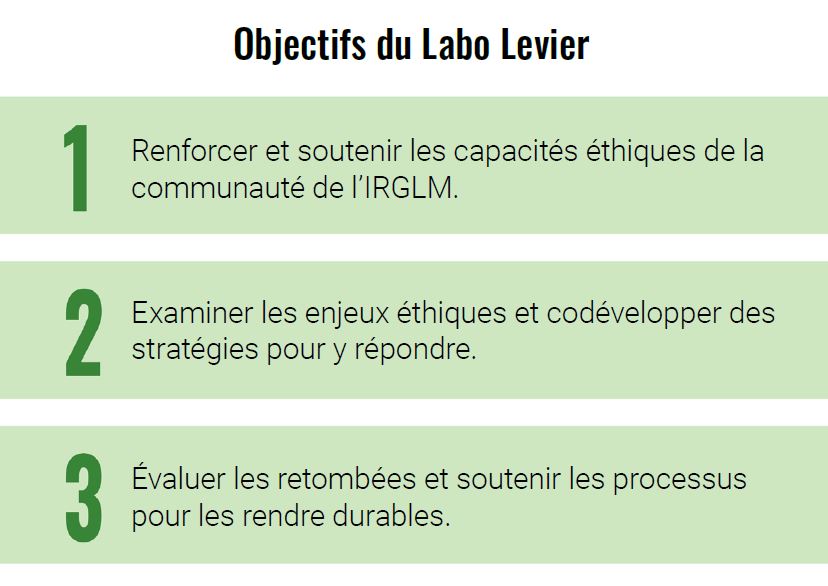

C’est pour répondre à diverses questions éthiques que le programme de recherche Labo Levier — Laboratoire d’éthique vivante en réadaptation a été créé. « On vise à travailler avec les usagers et usagères, leurs proches, les équipes cliniques, les gestionnaires ainsi que les membres du personnel interpelés par des situations difficiles en réadaptation physique », précise Matthew Hunt, cochercheur principal du projet. Ancré dans le milieu de soins de l’IRGLM et adoptant des approches participatives, ce vaste laboratoire regroupe près de 25 personnes issues de différents champs d’expertises et de la recherche, incluant des usagères ressources qui sont des membres à part entière de l’équipe de recherche.

Meilleure transition à la sortie des soins

Le congé de l’hôpital apparaît comme une source de grande inquiétude une fois les soins obtenus et la réadaptation intensive terminée. « La personne hospitalisée a été logée, nourrie, soignée dans un contexte nettement meilleur que les conditions de vie en situation d’itinérance, puis on la renvoie à sa réalité, avec un défi supplémentaire, celui de se déplacer en fauteuil roulant. La transition de ce qui vient après est vraiment compliquée, on sent beaucoup d’impuissance dans les équipes », insiste Marie-Claude Poulin.

Any Brouillette, conseillère en éthique et membre du Labo Levier, abonde dans le même sens : « L’amputation entraîne une grande déstabilisation pour la personne qui essaie de regagner son intégrité, comme pour les équipes qui interviennent auprès d’elle. Après une amputation, la personne doit faire le deuil de ce qu’elle était, de ses capacités et de son style de vie d’avant. Ça touche aussi les personnes en situation d’itinérance. »

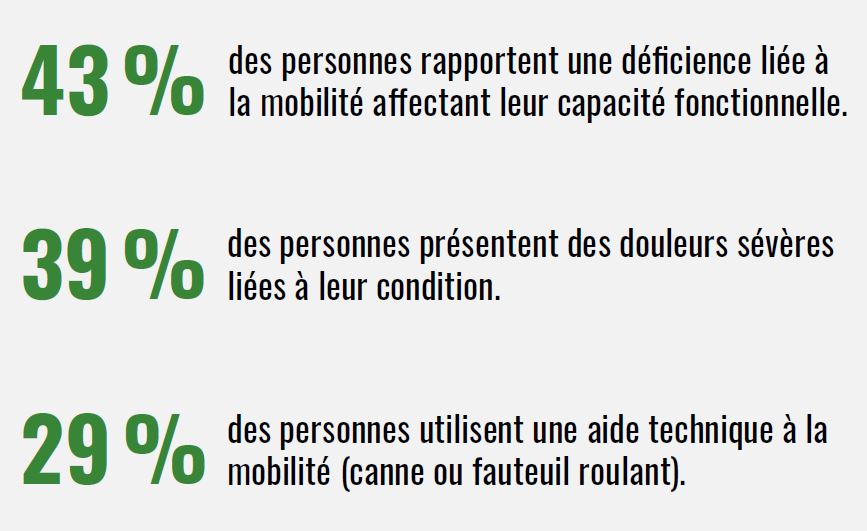

Peu d’options pour la mobilité

Après l’amputation, le fauteuil roulant devient dans la plupart des cas la seule option pour assurer la mobilité d’une personne en situation d’itinérance. L’appareillage avec une prothèse est souvent exclu pour des raisons techniques et médicales. « Une prothèse peut être portée un nombre maximal d’heures par jour. On peut la porter debout ou en étant assis, mais il faut l’enlever la nuit. La personne doit aussi pouvoir laver ses composantes sur une base régulière. Si tous ces aspects ne sont pas respectés, le risque de plaies est trop grand », explique la physiothérapeute.

À cela s’ajoute le sentiment d’échec que vivra la personne, tant dans sa difficulté à prendre soin de sa prothèse que dans son manque de suivi, abonde Any Brouillette.

Se déplacer en fauteuil roulant, quand on est en situation d’itinérance, impose d’autres défis. La majorité des refuges ne sont pas accessibles. Quelques places sont disponibles dans des milieux d’hébergement à courts et moyens termes, mais les ressources pour les personnes en déficience physique réellement

accessibles, c’est-à-dire incluant l’accès à la salle de bain, sont limitées, voire inexistantes. « Les personnes en situation d’itinérance sont déjà marginalisées. Si elles ont des problèmes de dépendance et de santé mentale en plus, cela accentue la vulnérabilité ainsi que la difficulté à trouver des ressources adéquates », souligne Evencia Emilus.

Trouver des leviers

50 ans et plus en situation d’itinérance1

Face à la situation complexe qui suit l’hospitalisation, les équipes de soins ont un grand besoin de soutien. Qu’il s’agisse de médecine, de psychologie, d’ergothérapie, de sciences infirmières, de nutrition, de travail social, de neuropsychologie ou de physiothérapie, chaque discipline contribue à la réflexion, selon les situations. Les conseillères et conseillers en éthique jouent aussi un rôle clé : aider les équipes à surmonter les dilemmes moraux et à trouver des solutions justes et adaptées.

Dans les années à venir, le Labo Levier travaillera sur le congé de l’hôpital avec l’ensemble des personnes concernées. C’est l’une de ses priorités de recherche. Son objectif : la cocréation de moyens d’action concrets et d’outils d’aide à la réflexion ainsi qu’à la décision… parce que derrière chaque décision éthique se trouve une intervention plus humaine, plus éclairée et mieux soutenue.

LES DÉTAILS…

Anne Hudon, chercheuse régulière, et Matthew Hunt, chercheur régulier du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain – Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (CRIR-IURDPM), sont coresponsables de ce projet.

Pour en savoir plus : labolevier.com

- Hurtubise, R., Roy, L., Trudel, L., Rose, M.-C., et Pearson, A. (2021). Guide des bonnes pratiques

en itinérance. CREMIS, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, p. 409. ↩︎