Les femmes ont longtemps été ignorées dans la recherche et les essais cliniques. Jusqu’à récemment,

75 % des recherches se faisaient avec des cellules et des animaux mâles. Cette omission des femmes a

de lourdes conséquences, puisque plusieurs traitements et médicaments ne sont pas toujours adaptés

à leurs besoins biologiques propres.

Pour la Dre Cara Tannenbaum, gériatre et chercheure à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM), l’analyse sexospécifique de la santé est incontournable pour offrir aux femmes des soins adaptés à leurs réalités. Cette approche met de l’avant l’importance d’inclure les caractéristiques du sexe et du genre dans le développement des savoirs en santé. Elle vise aussi à combler une lacune majeure : le manque de données probantes sur les traitements destinés aux femmes.

Enfant, j’ai pris soin de ma grand-mère qui avait la sclérose en plaques. Rapidement, j’ai vu que le système de santé n’avait pas beaucoup de réponses pour elle.

– Cara Tannenbaum

« Le sexe est déterminé principalement par les caractéristiques physiques et biologiques, comme les chromosomes, l’anatomie et les hormones, mais le genre est un concept un peu plus compliqué à définir, précise la chercheure. Il correspond à la manière dont on se voit, mais aussi aux attentes sociales quant aux rôles des femmes et des hommes. L’analyse sexospécifique en médecine, c’est de prendre en compte les aspects du sexe et du genre quand on a une patiente ou un patient devant soi. »

Transformer les pratiques de recherche

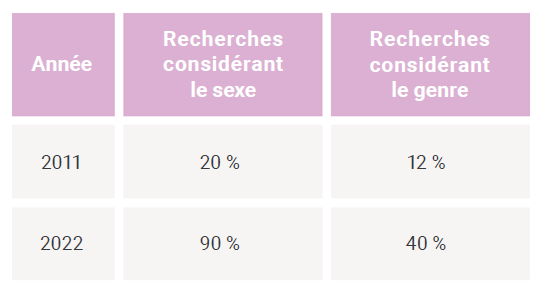

Dans le cadre de ses fonctions à titre de directrice scientifique de l’Institut de la santé des femmes et des hommes du Canada, de 2015 à 2022, la Dre Tannenbaum a contribué à intégrer l’analyse sexospécifique de la santé aux pratiques de recherche.

les recherches menées au Canada 1

Les évaluations de projets et de demandes de fonds comptent désormais des questions sur la considération du sexe et du genre comme facteurs d’analyse. Avec la mise en place de cette exigence, on a observé une nette augmentation de l’analyse sexospécifique de la santé en recherche, selon la Dre Tannenbaum. « Cette exigence, venue en quelque sorte de la pression des pairs, a vraiment transformé le système. Aujourd’hui, d’autres pays se tournent vers le Canada pour apprendre comment y parvenir », ajoute la chercheure.

Espérer un changement de culture en santé

Si la santé des femmes se trouve de plus en plus au coeur des préoccupations, la Dre Tannenbaum souligne qu’il faudra encore du temps pour voir un véritable changement de culture dans le domaine. Elle souhaite qu’un jour soit mis en place un processus intégrant systématiquement le sexe et le genre à l’ensemble des soins prodigués en santé.

La chercheure incite les femmes à poser plus de questions afin d’encourager les personnes soignantes à mettre à jour leurs connaissances. « J’aime les amener à interroger leur médecin, leur infirmière, leur pharmacienne, à leur demander : Des données sur les femmes sont-elles disponibles? Les effets secondaires sont-ils plus ou moins importants chez les femmes? Les symptômes sont-ils les mêmes pour un homme que pour une femme? C’est en posant des questions qu’on pourra inciter les professionnelles à considérer toutes les récentes informations issues de la recherche pour mieux soigner les femmes », conclut-elle.

Enrayer les fausses croyances

La sous-représentation des femmes dans la recherche donne lieu à une méconnaissance de leur santé

et de leurs maladies.

La prévention des crises cardiaques par la promotion des symptômes à surveiller est un bon exemple de l’importance d’appliquer l’analyse sexospécifique. On dit souvent que l’on reconnaît les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque par une lourdeur ou une douleur à la poitrine qui irradie vers le bras. Si ces symptômes se manifestent, il est recommandé de se rendre à l’hôpital sans délai. Or, les femmes éprouvent souvent des signes différents : une fatigue prononcée, une transpiration excessive et des nausées, mais rarement cette douleur à la poitrine. Par conséquent, elles sont moins alertées par des symptômes communs comme la fatigue et vont moins rapidement aux urgences. Une étude américaine, menée à la clinique Cleveland, a démontré que si on éliminait les biais de diagnostic associés aux genres, on pourrait réduire de 50 % le taux de mortalité chez les femmes qui subissent des crises cardiaques2.

Sauver des vies

Pour la Dre Tannenbaum, il n’y a pas de doute : l’analyse sexospécifique de la santé garantit de meilleurs soins pour toutes et tous. Elle cite, comme autre exemple, les diagnostics plus fréquents des problèmes de dépression et d’anxiété chez les femmes que chez les hommes, alors qu’ils sont plus nombreux à se suicider.

La chercheure précise que les hommes ont moins tendance à solliciter les ressources disponibles en santé mentale puisqu’ils ne sont pas incités socialement à parler de leurs émotions. En tenant compte de ces distinctions, on peut améliorer les traitements et les trajectoires de services, voire sauver des vies.

« De plus, les recherches récentes sur les cellules cérébrales impliquées dans la dépression montrent que les neurones réagissent différemment selon le sexe, ce qui pourrait mener à de meilleurs traitements tant pour les femmes que pour les hommes, à condition que l’on prenne en compte le sexe et le genre dans ces études », conclut la Dre Tannenbaum.

* Ce texte est écrit au féminin pour être en accord avec la thématique.

- Institut de la santé des femmes et des hommes. La science du sexe et du genre dans une nouvelle ère. Rapport sur les retombées 2015-2022. Gouvernement du Canada. p. 6 ↩︎

- Cleveland Clinic. (2015). «Cleveland Clinic comprehensive heart attack protocol improves survival and reduces disparities for all patients regardless of socioeconomic factors». 2020-2024. ↩︎